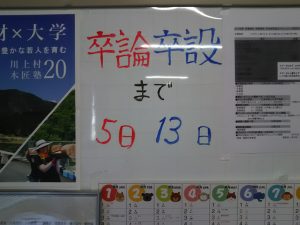

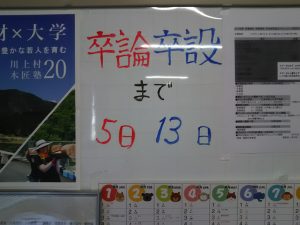

年末年始も過ぎて,学生らは卒業研究の作業,教員は指導や確認等に忙しい日々が続いています。

約1年半いっしょに活動や研究,設計などに取組んできたメンバーともいっしょに過ごす時間は

あと僅かとなりました。

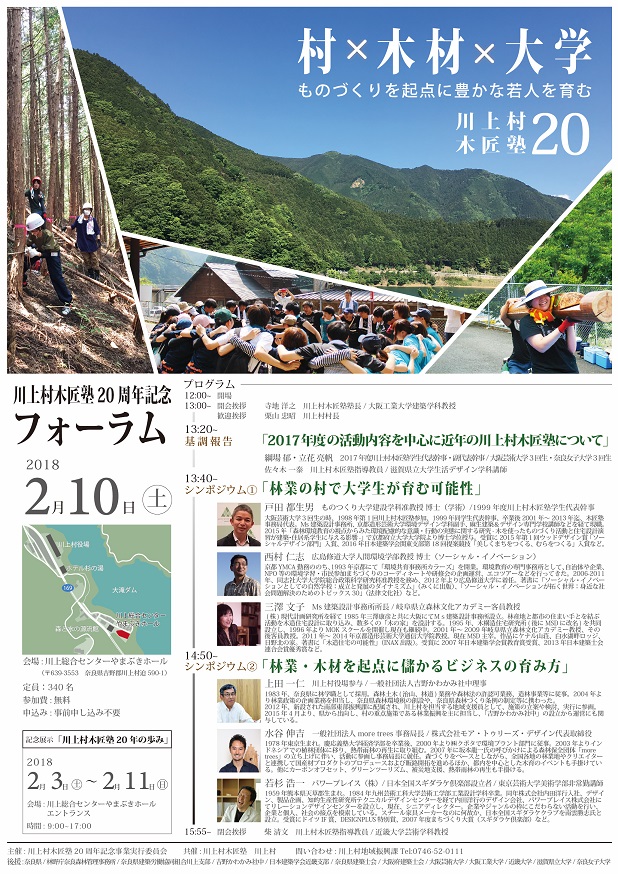

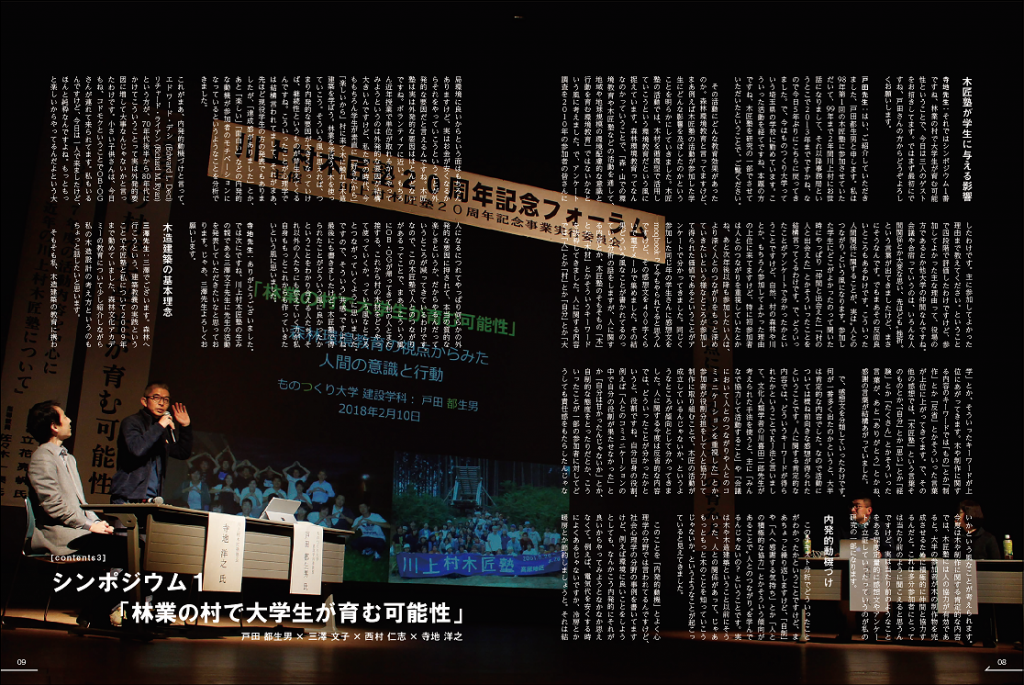

当研究室の今年度の卒業研究は,論文が5名,設計が5名,合計10名を着任初年度から受け持ち,

それぞれ個別テーマにしたこともあり,とても慌ただしく感じますが,

学生らも教員も充実した時間を過ごせているはず!?です。

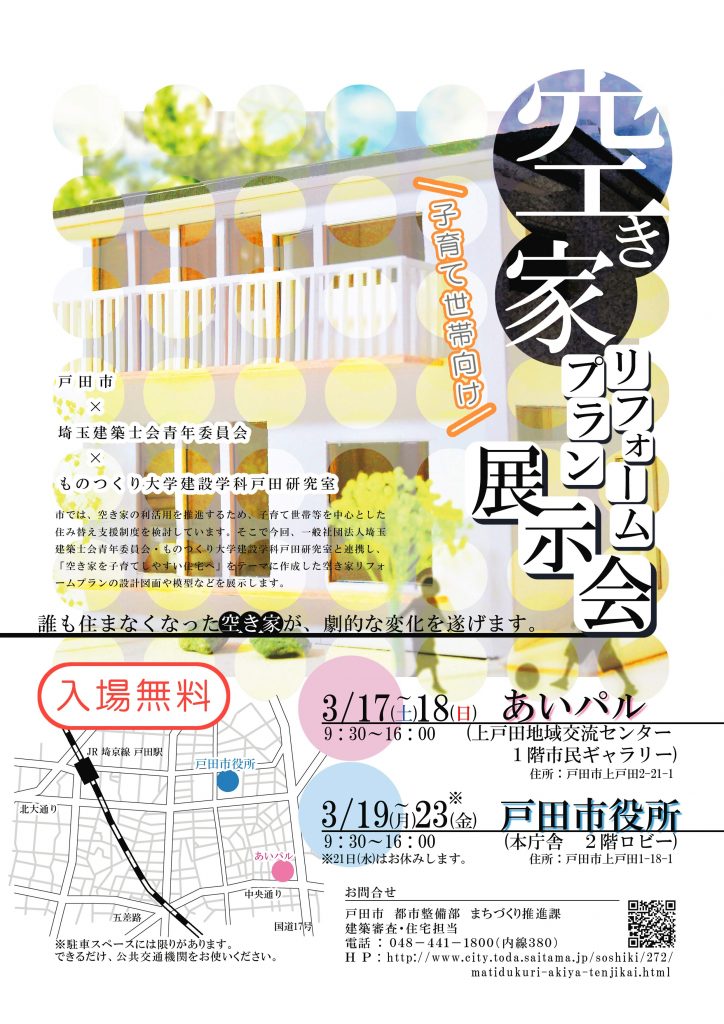

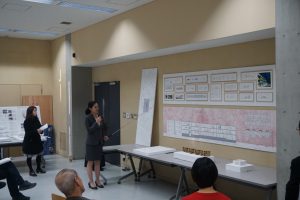

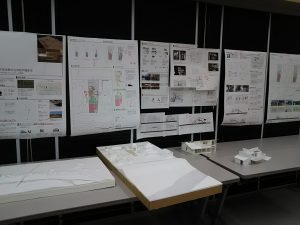

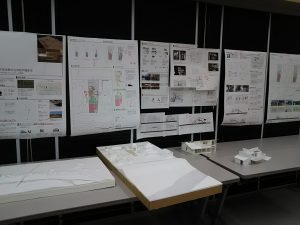

提出前のゼミでは設計はとくに自らのテーマをどのように表現するか,

展示してプレゼンテーションのイメージを高めます。

残りの必要な作業も把握でき,他の学生からも指摘を受けたり,

疑問や良くするためのアイデアを共有できます。

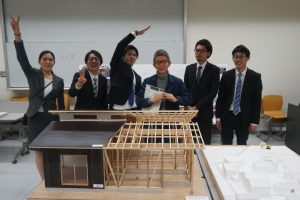

模型やパネルを集中して制作するために学生寮の和室に泊まりこんで作業を行っている学生もいます。

そこでもやはり図面を壁に貼り,状況を視覚化して意識を高めています。

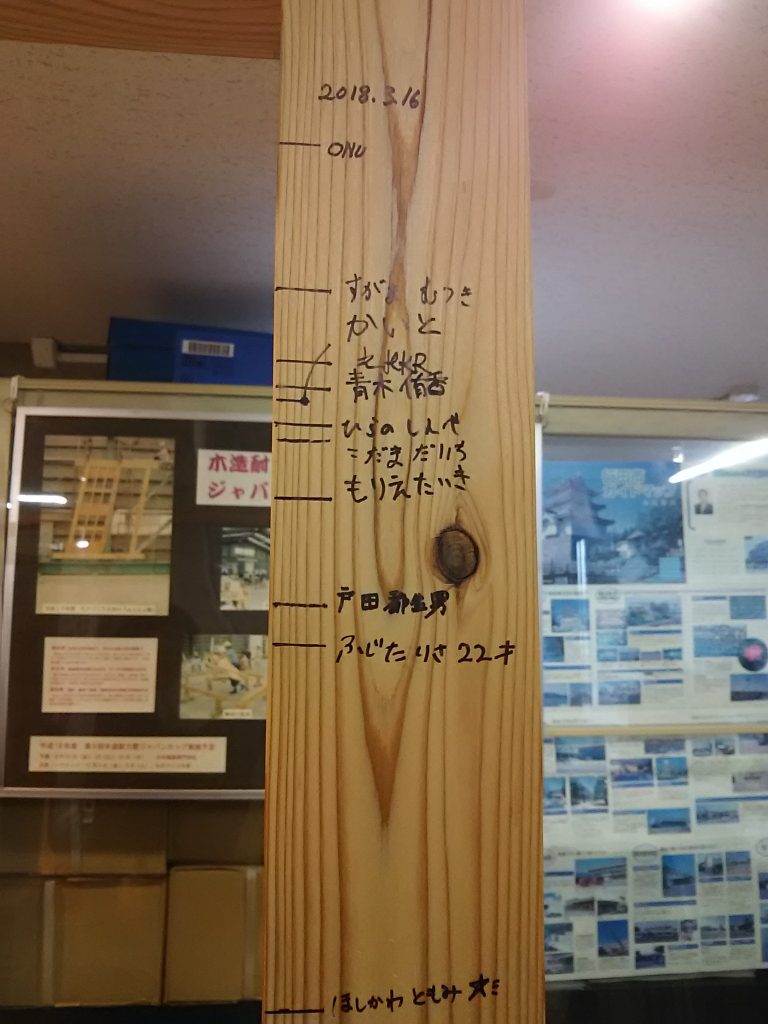

卒業設計の学生一人は実際に施工まで行います。上棟の様子と模型の写真です。

卒業論文では,とくに発表の質疑応対練習を発表会当日の会場で念入りに行いました。

テーマは違えど,建築計画系(環境心理学分野)で人間の心理に着目した統計的,記述的な

分析を重視した内容にしている点はほぼ共通です。

緊張はしていますが,自ら考えたことを分かりやすく伝えることや,柔軟な対応力をこのような場で

身に付けてほしいと願います。

さあ,1月27,28日はいよいよ卒業研究発表会です。ぜひお越しください。

卒業論文 5題

- 「おひとりさま空間」の実態に関する研究 ー『新建築』誌からみた飲食店を事例としてー

- 木工教室の実態に関する研究 ー埼玉県及びその近郊の工務店等を事例としてー

- 学生寮の狭小な浴室環境が心身に及ぼす影響に関する研究

- 緑が人間の心身に及ぼす影響 ー大学の畑と公園における世代による緑の求め方の違いー

- 住宅の省エネルギー基準の妥当性に関する研究 ー埼玉県秩父地域における夏期の暮らし方を事例としてー

卒業設計 5題

- 「うち」と「そと」のアクティビティ ー茨城県高萩市駅前空き地におけるオープンスペースの計画ー

- 反転的集合住宅 ー柏市豊四季台団地の再生ー

- 祖母の居場所と暮らし方 ー東京都足立区の店舗併用住宅と貸家の改修計画ー

- 個人史から繋ぐ未来の公共的戸建住宅 ー東松山市下押垂地区におけるコミュニティの再生ー

- 農村地域の高齢者住宅の実施計画 ー茨城県東茨城郡茨城町での「離れ」の設計・施工ー