2023年度卒業証書・授与式!

2023年度卒業証書・授与式!

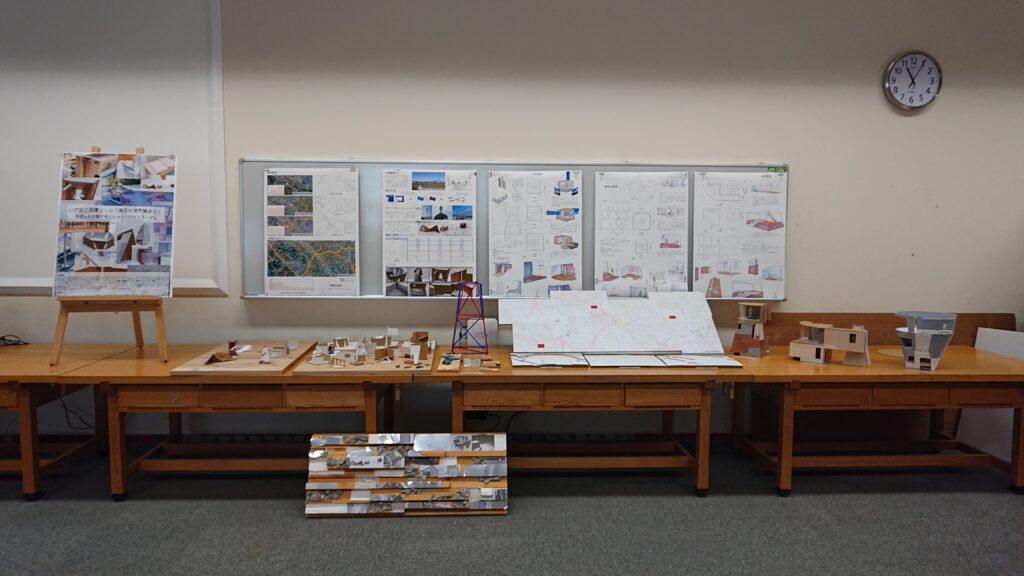

2024年1月22日から24日まで2023年度卒研発表会でした。

戸田研究室10名(設計4名,制作4名,論文2名)全員が無事に発表・質疑対応を終え,合格。大変おつかれさまでした!

アウトプットの仕方が異なりますが、背景や目的など各々テーマは連動してます。

株式会社LIVIKAのWEBメディア「LIVIKA」にて教員(戸田)が二度に渡りインタビューを受けて記事になりました。

主に研究室の木質化などの取組みをSDGsの観点から語っています。ぜひご笑覧ください!

part2は株式会社桝徳(マストク)の星野社長との対談型インタビューです!

株式会社LIVIKA WEBメディア「LIVIKA」

SDGs 大学プロジェクト × Institute of Technologists.

SDGs大学プロジェクト×Institute of Technologists -Part 2-

沖縄で設計事務所を主宰するStudio Cochi Architects五十嵐 敏恭さん(2期生2005年度卒業)の特別レクチャーを企画・実施しました。

教員(戸田)の担当する住宅論の講義で紹介している五十嵐さんの自邸「玉城(たまぐすく)の家」へ所属する建築学会の委員会メンバーでこの6月に訪問して以来,ちょうど都内で個展を開催されていることもあり,本学での講演が実現しました。

当研究室の学生たちとともに学内を案内し,実に卒業以来の訪問とのことで様変わりした!?環境を目の当たりに驚いた様子でした。

レクチャーでは自邸をはじめ九州や都内の実作を説明頂き,学生からも活発な質問で有意義な機会となりました!

今後も研究室では活躍している外部の専門家を招いて特別レクチャーや合同ゼミなどを開催予定です。

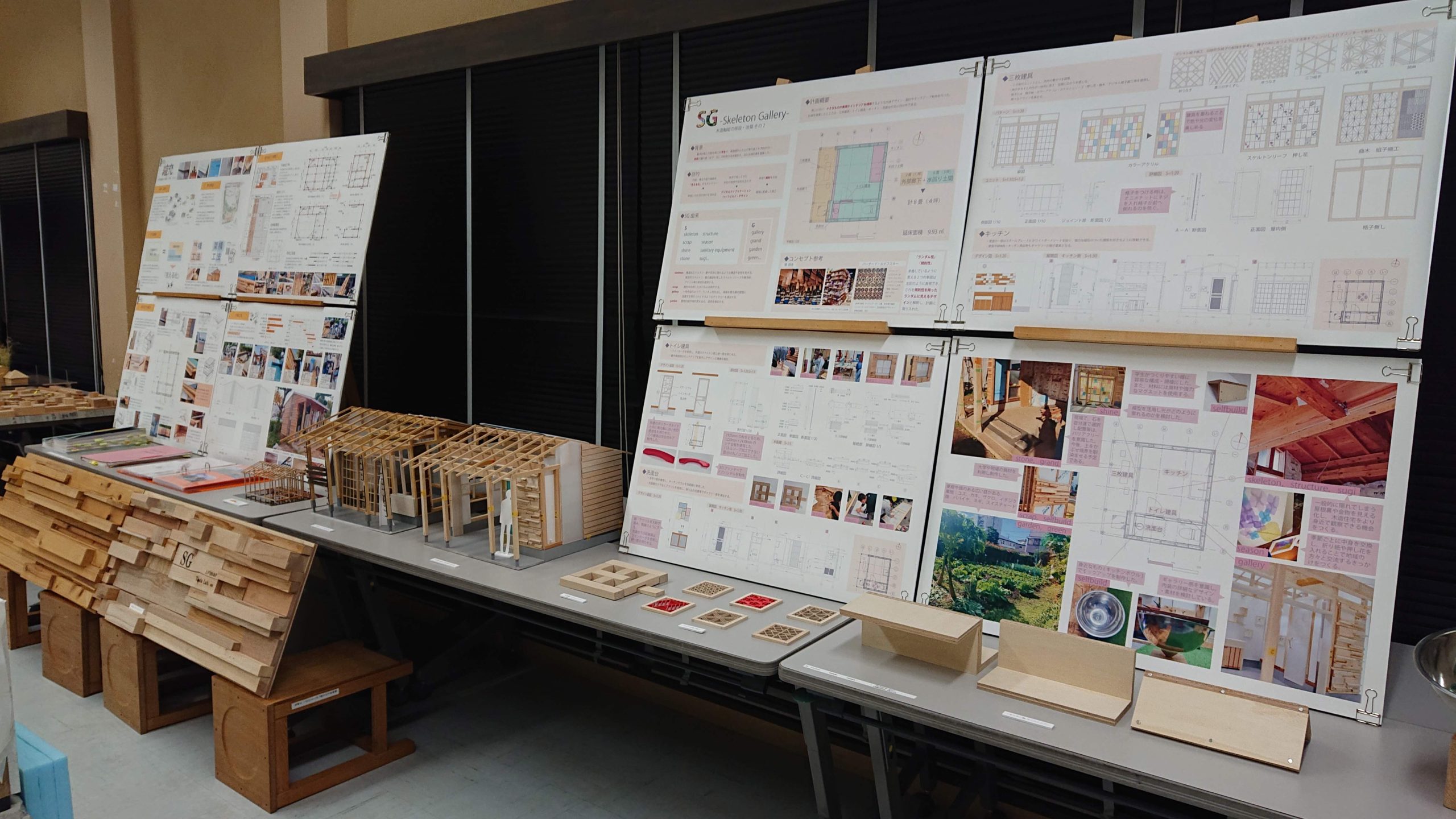

教員(戸田)が,「アウトドアシリーズMOOK 小屋を建てる 」( 3月2日発売 扶桑社)で,

本学の木造応用実習で制作した平屋の軸組を基に,木造軸組構法の小屋の建て方を紹介・解説しました。

●扶桑社WEBサイト:https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594619992

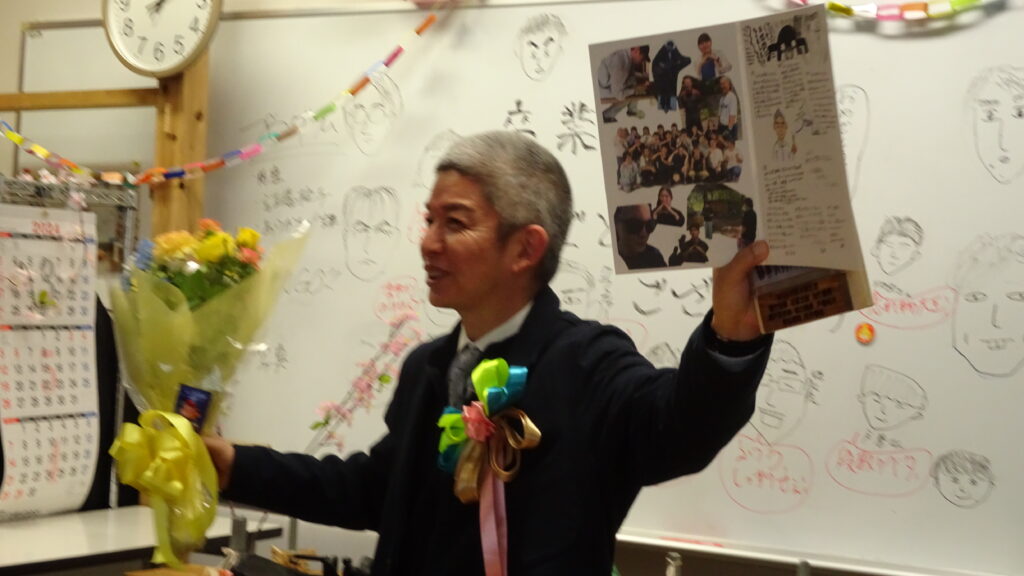

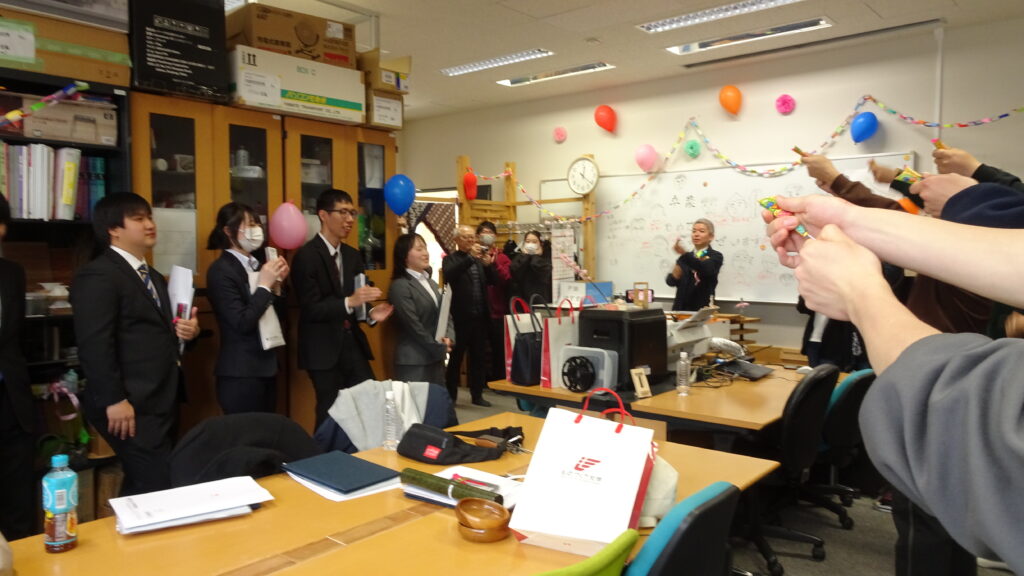

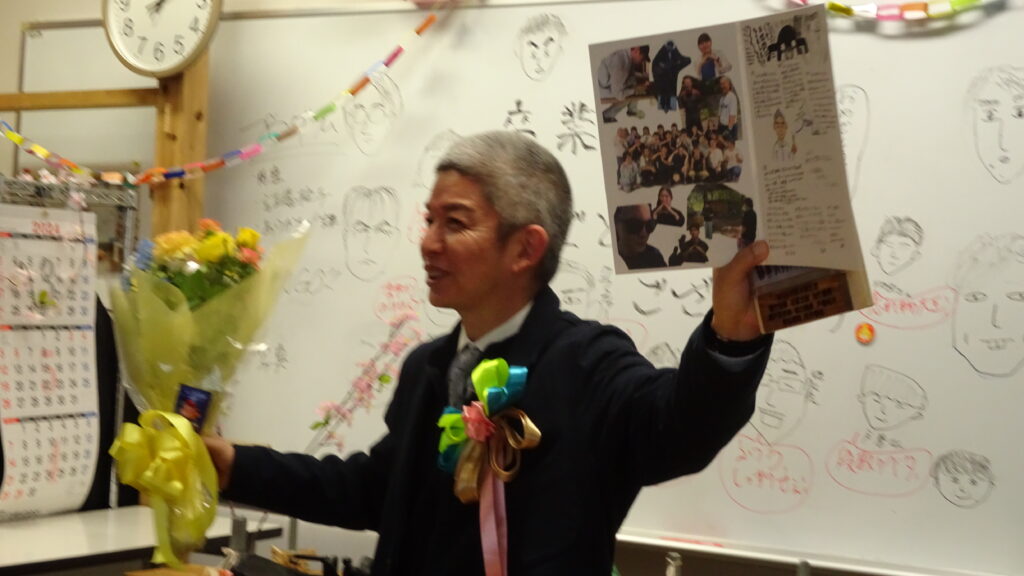

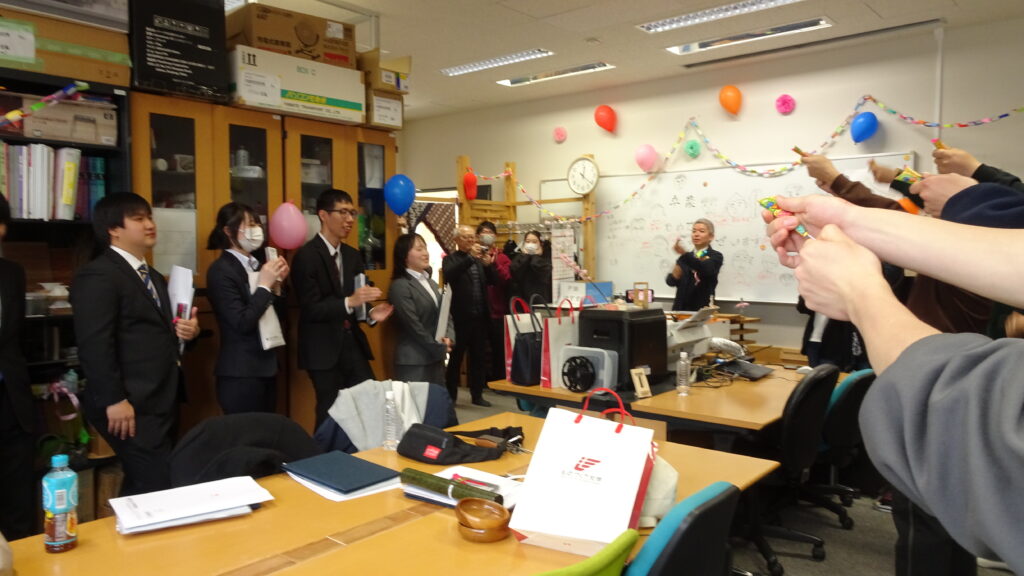

卒業式、4年生12名、院生1名、計13名を送り出した。研究室7年目で最大人数。

だから?学生たちから大きすぎる花束と寄せ書きを頂いた。 多くの保護者の方々も研究室に見えて嬉しかったです。

毎年,何人かの卒業生が必ず研究室に遊びに来てくれています。今期の卒業生もまたいつの日か会えることを楽しみに。

研究室5期生の卒業式。4年生11名が卒業,3年生メンバーとともに研究室の設えやプレゼントを制作して見送る。配属後の約1年半の間,遠出はできませんでしたが,日々,研究室の木質化や実施現場での調査・施工等,大変な中,それなりに楽しく取組めたのではないでしょうか。

物静かな学生から賑やかな学生までバラエティに富んだ面々でした。何人かは初めて研究室で出会い,意気投合した学生も。現場作業以外はほとんど毎日,研究室に来ておしゃべりする学生らの話声は,いつしかラジオのようなBGMになっていたような感覚でした。

卒業研究(設計・制作・論文)は正解もなく、あったとしても一つでなく,これまでの講義や実習等とは取組み方が異なります。それを実感しながら1年たらずで進める上で,学生との意思疎通をあらゆる方法で試みました。結果,コツコツ進める学生,直前に慌てて焦る学生など様々。現場や研究室で存分に取り組んだ学生,あまり研究室に来れなかった学生もそれぞれが励んだことを信じて。

約3年間,研究室として埼玉建築士会関係者と空き家活用の一環として協力した物件が完成。

離れ家は本学の木造系実習の軸組の古材を提供し,多くの学生が設計施工に参画しました。可能な範囲で学生ならではの発想も取り入れ,卒研としても活かされました。

蔵改築の基本設計・アイデアは一昨年の学生の卒業設計の計画そのものです。古い蔵の小屋組み(梁)を活用し,ほとんど新築になってしまいましたがプロの施工で仕上がっています。

写真の一部は建築士会様からの提供です。

こういったプロジェクトは関係者の様々な想いもあり,苦労が大半ですが,あくまで大学研究室として得られた知見をポジティブに活かす次第です。住宅も個人の所有物という認識だけではなかなか展開しがたいと思うこの頃です。

2022年1月25日~27日の3日間,2021年度の建設学科卒研発表会でした。戸田研究室は11名の4年生(設計3名,制作6名,論文2名)が無事に発表・質疑応答を終え,一段落です。お疲れ様!

離れ家の外壁(下見板張り)もほぼ完了し,内装の下地PB(プラスターボード)もほぼ完了。

様々な変更や要望に対応しながら,ここまで学生たちも励み,研究室としても可能な限り役割を果たせました。あとはプロの方々の腕の見せ所でしょう。

ラフなところも良い味が出ていると思えるような現場監督や施主の広い心で受け止めて頂けることを願うばかりです。研究室・学生と協働する理解が肝心なのです。