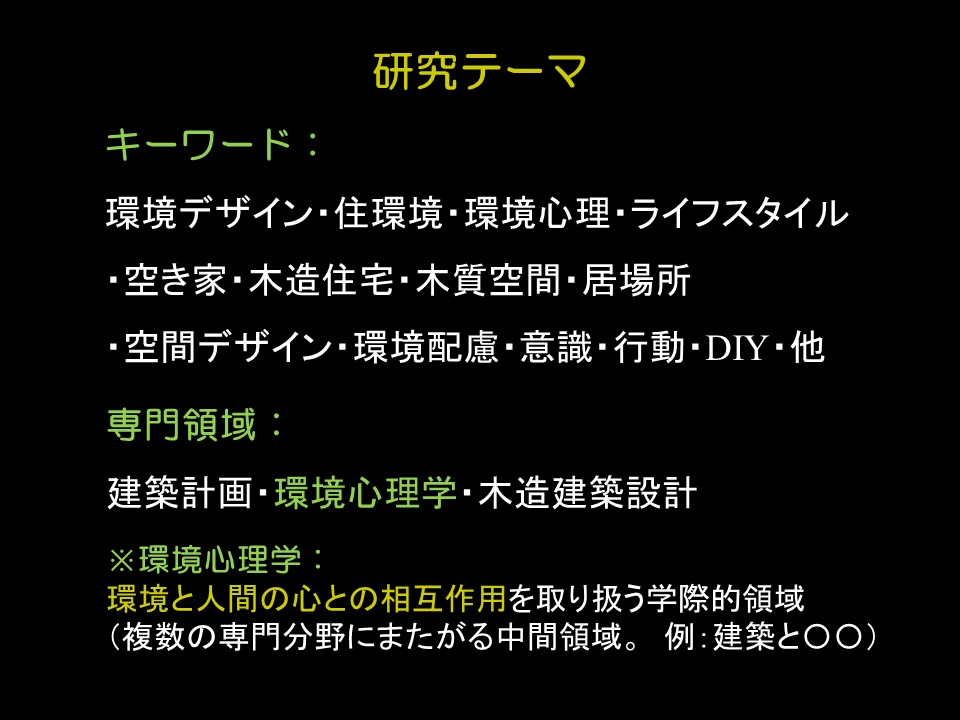

これまで研究室では地域貢献の一環で,工務店や建材店と協力して地域産材の活用とそのアピール

を兼ねて,木工教室やワークショップを開催してきました。

その際,簡単な出店などを出す時に屋台を用意しますが,オリジナルの屋台のようなカウンターを

制作することを一つの目標としてきました。

それから1年以上経てようやく「屋台カウンター」の形が見えました。

今回は建材店の感謝祭でジュースを振る舞う屋台に使うということでカウンター状の高さを必要とします。

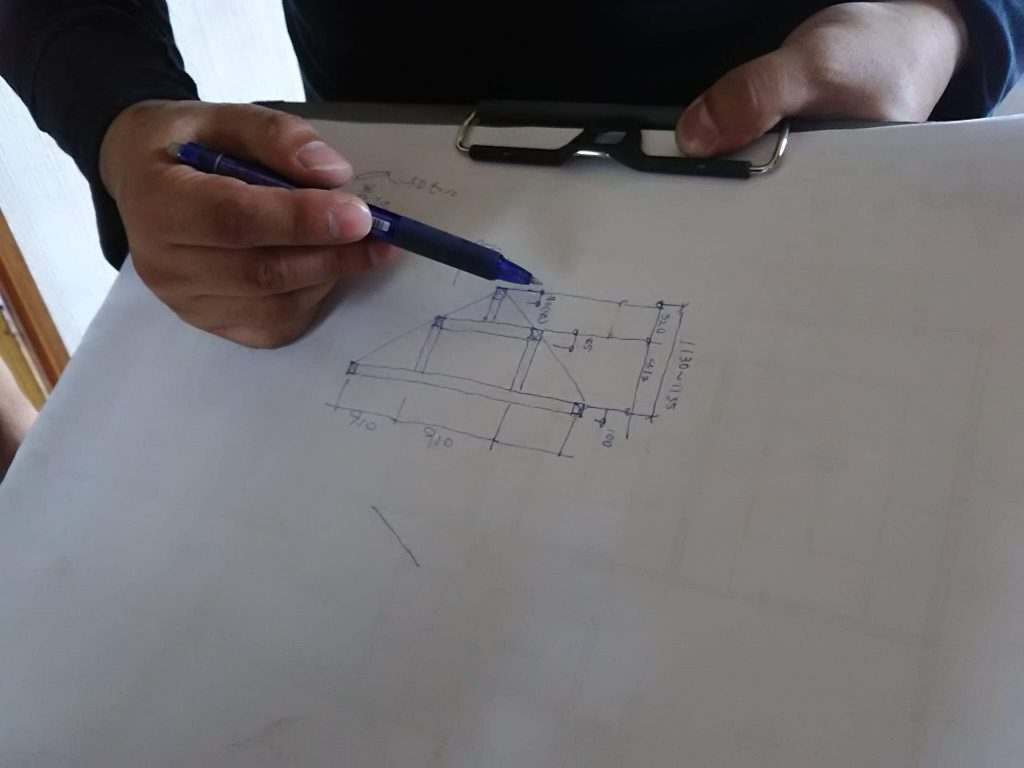

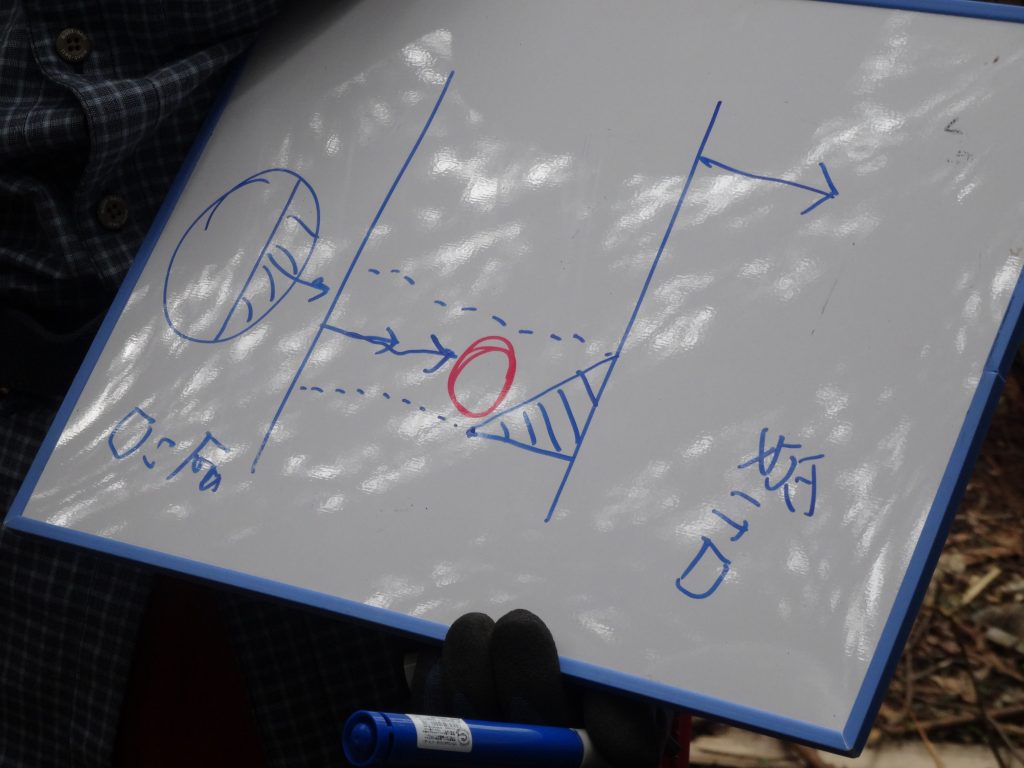

スケッチと模型を作成して実物のイメージを共有します。

ものとして手を動かして実際に制作する前にイメージを共有して案をブラッシュアップすることが大切です。

今回,集成材のカラマツフリー板(厚さ25㎜)を活用してスリット状の軽やかな構成のデザインを目指し,

学生メンバーが夜遅くまで作業をしました。

脚元にはキャスターをつけて移動や固定も可能としました。

カウンターの天板は磨いてクルミをすり潰して塗布して艶を出します。

板は長ネジを通し,板と板を落とし込み,そのの間には樹脂製の配管をカットしてスペーサーとして

スリットの間隔を保ちます。

板と板の接合は角度をつけて土台を固定することでその角度を保ちます。

角度もフレキシブルに変える余地は残してあります。

板は積み上げるごとに幅を変えてゆるやかな曲線を描きます。

直線材としての板で曲面や曲線を構成することがデザイン上のコンセプトの一つです。

建材店でお披露目で好評ではありましたが,長ネジを延長した屋根の構法が今後の課題の一つです。