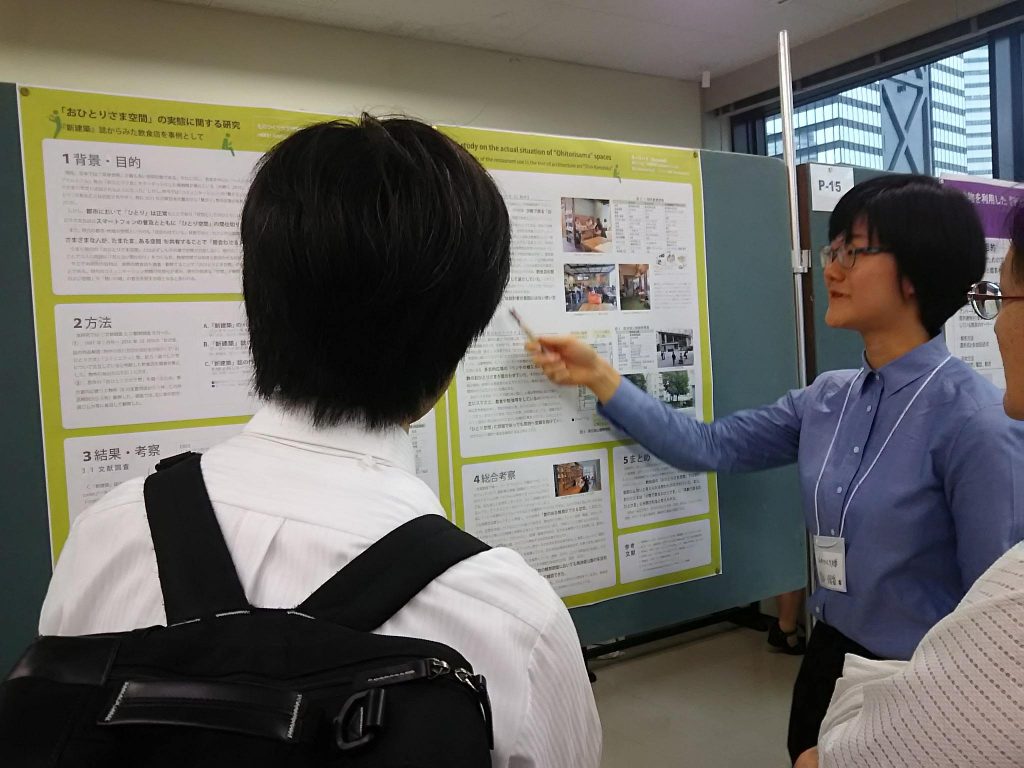

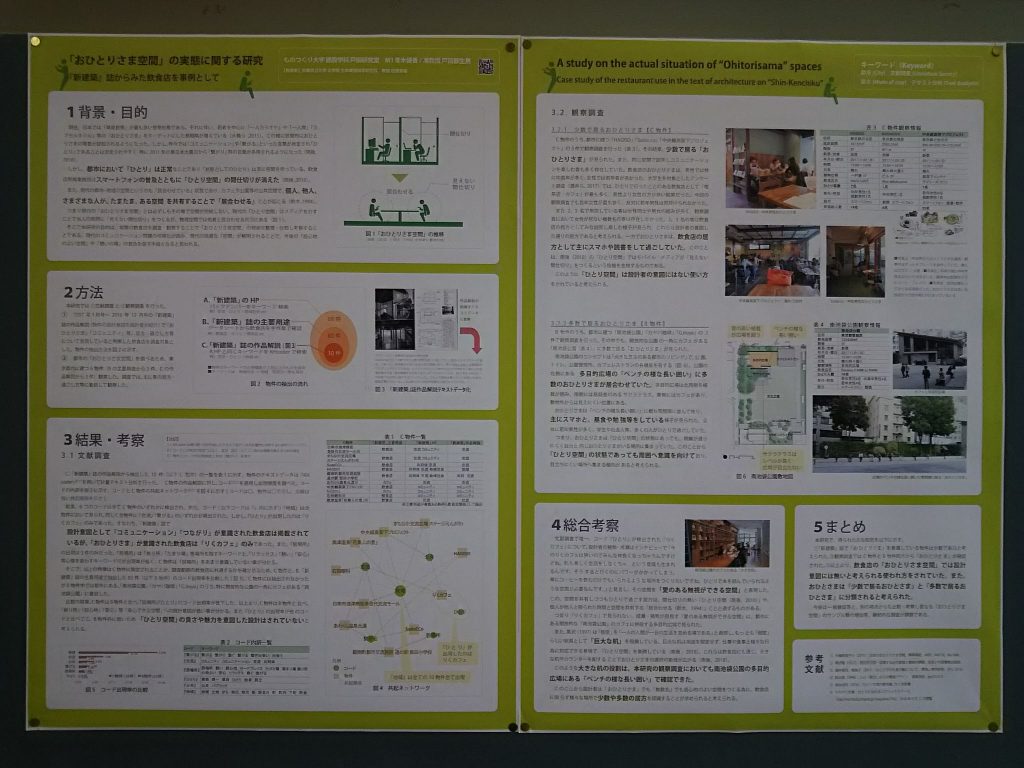

人間・環境学会は環境心理系や建築系など学際的な学会で,特に学生や院生,若い研究者を育てる雰囲気のある,とても魅力的な集団です。

人間・環境学会は環境心理系や建築系など学際的な学会で,特に学生や院生,若い研究者を育てる雰囲気のある,とても魅力的な集団です。

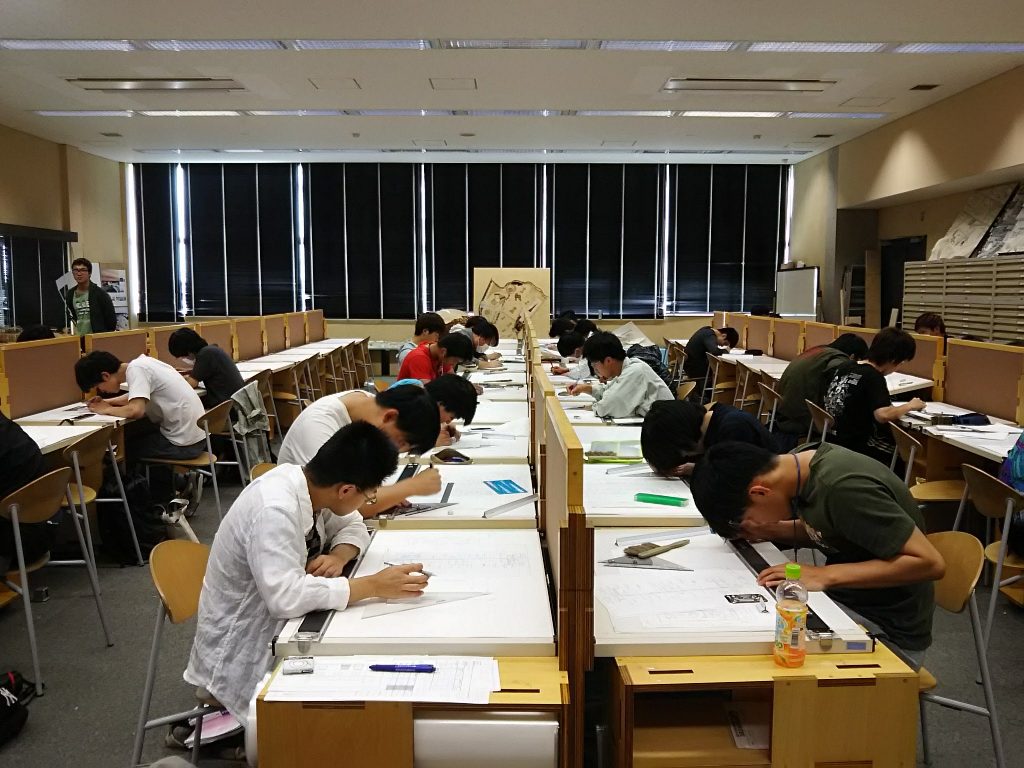

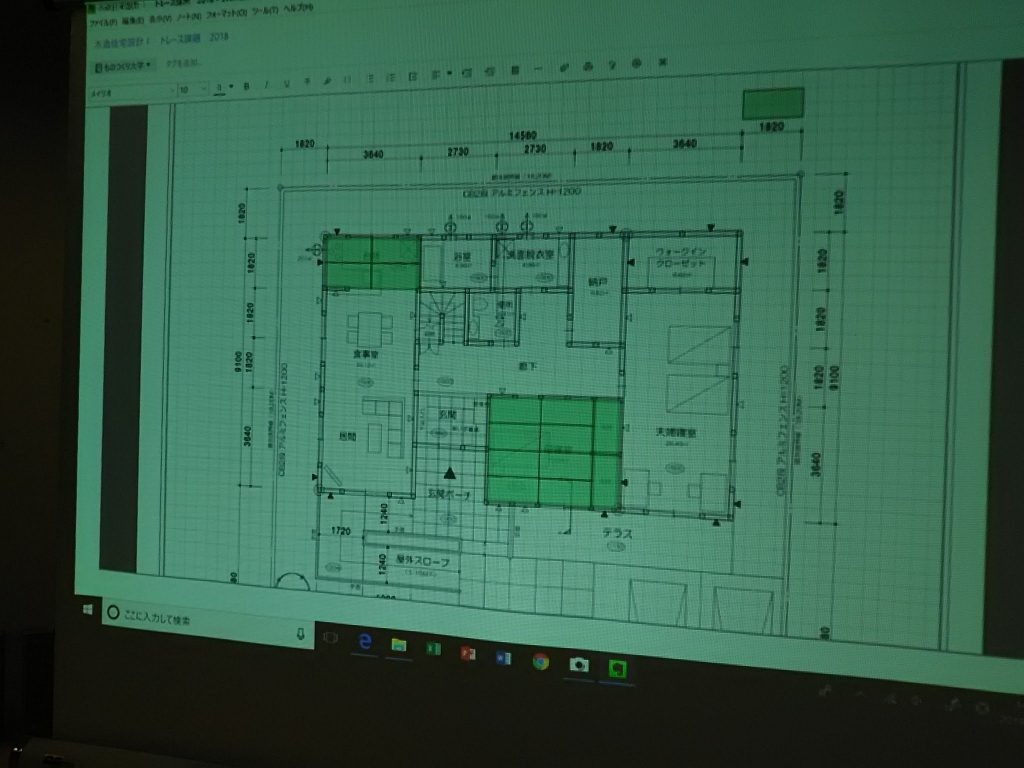

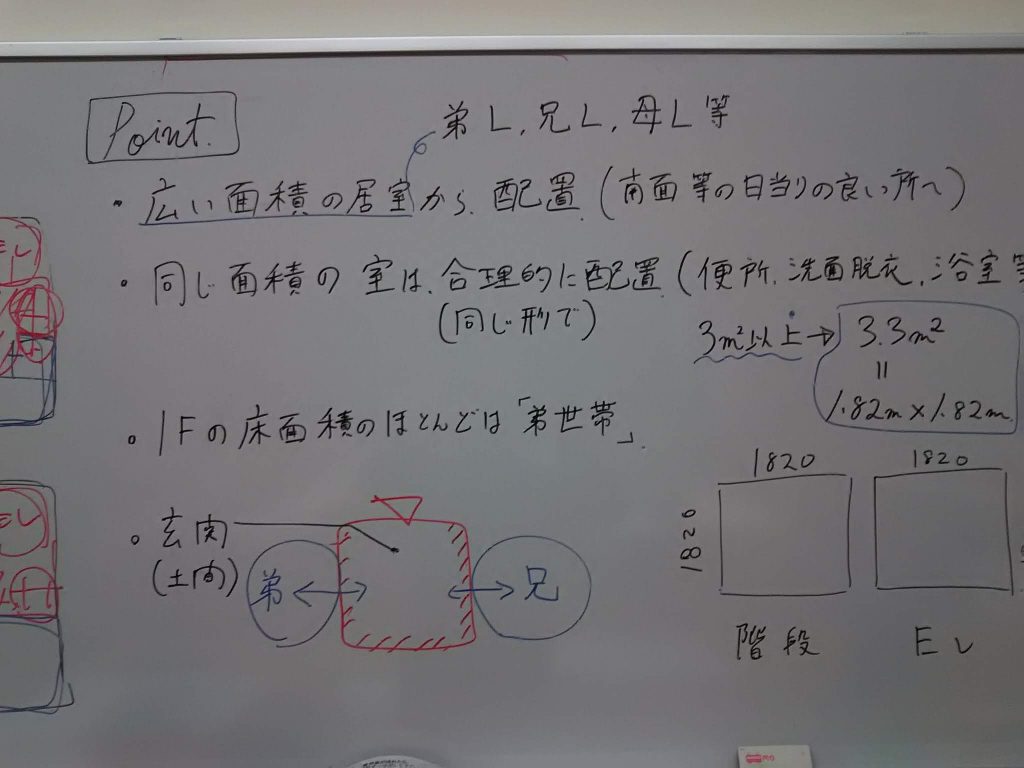

3年生の木造住宅設計Ⅰでは,木造住宅のトレースをしながら各室面積のスケール感の把握に畳1帖の大きさ(910㎜×1820㎜)のイメージを大切にして指導しています。

〇〇平方メートル(平米・㎡)と聞いてもなかなかピンとこなくても,畳何帖分,例えば6帖と言われればおよその室内の大きさはイメージしやすいと思います。

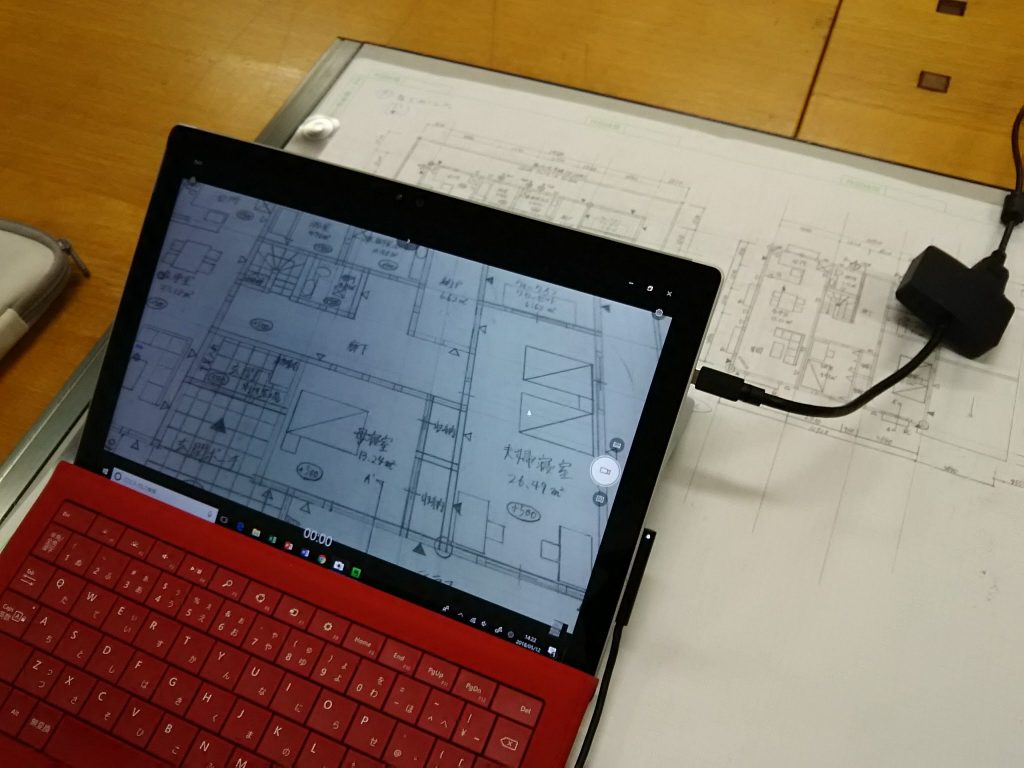

それに基づき,トレース見本図面(S=1:100)の上から畳1帖の長方形のグリッドを手描きしてもらい,各室や通路を含めてグリッドを視覚化してそれぞれの面積の感覚を知る練習をしました。

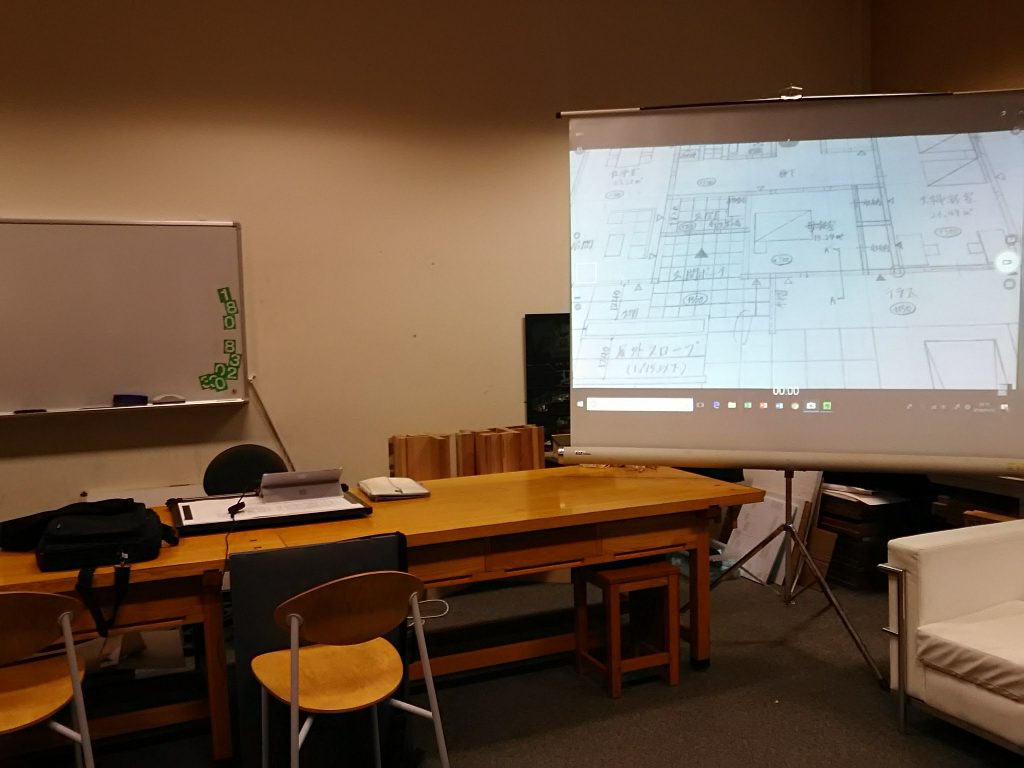

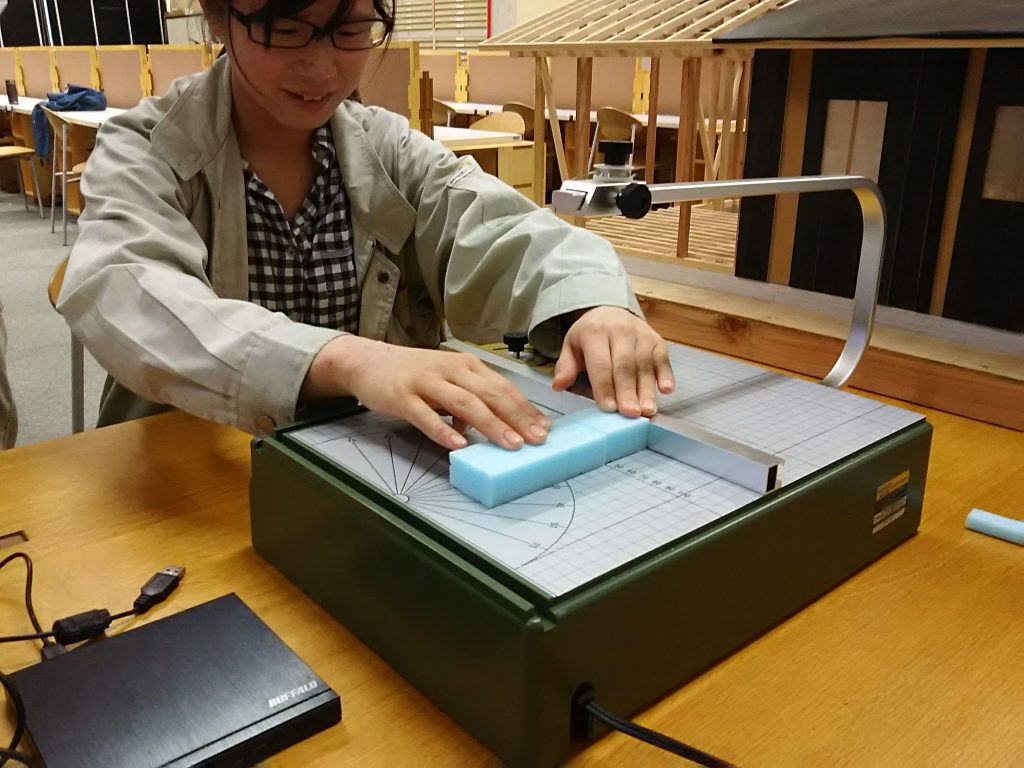

平行定規・製図版の上にある手描き図面や見本の図面をノートPCカメラでスクリーンに映写して受講生が同時に内容を把握できるように工夫しています。

アナログ的な手描き図面とPC機能の融合で,製図授業に興味関心を持って集中して取り組んでもらっています。

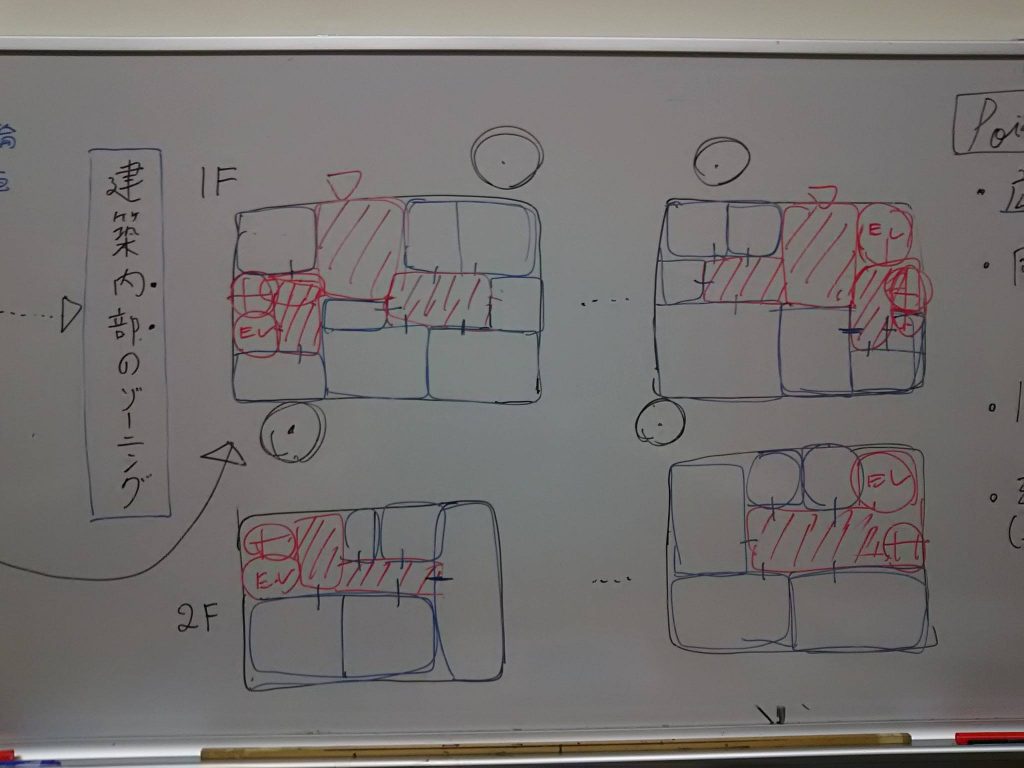

トレースが終われば,オリジナルのプランを考えるエスキスに入りますが,その前に機能図・ゾーニングやプランニングをざっくりスケッチしてパターンを描かねばなりません。いきなり詳細なプランが導かれるわけでないこと等を説明します。

この時期,2年生はインターンシップ前でプレインターンシップを担当しました。製図だけでなく模型の基本的な制作の仕方や設計事務所の職場の雰囲気などを話して,スタイロフォームという素材をカットする熱線カッターの実演を行いました。

学生には話しを聞いてもらい,学生自らも体験できるバランスのとれた授業が肝心です。

建築学会関東支部には埼玉支所などいくつかの「支所」があるということを埼玉に来て知りました。

他の地域では〇〇支部でおよそ留まっている思いますが,関東支部には各「支所」があります。

昨年度からこの埼玉支所の幹事を務めており,4月の寄居町の交流展も終わりその報告と新年度のこと等の話がありました。

毎回,会合が終わると支所長始め,他大学の幹事メンバーでお決まりの日本酒の店で一杯付き合います。

今回は支所長はじめ,千葉大,小山高専,東京電機大,早稲田大の各先生方と。

埼玉支所長は地元工務店のご年配の代表者で,近年,若手の大学教員のメンバーも増えて平均年齢がやや下がったようです笑。

学会活動も研究だけでなく様々な行事の運営やら事務的な作業もあり,学内と状況は変わらないかもしれません。

いかに単純な事務作業等を効率化して,本来やるべき研究等を進めるか。

大学教員や学会会員の意識と行動が問われますね。まあこういう場は貴重な情報交換や励みとなる場でもあります。

学生の卒業設計の敷地見学へ千葉県いすみ市まで行ってきました。

JR外房線の長者駅で車で迎えに来てもらい,里山らしき山麓の現地へ小雨の中,訪れました。

学生の父親が購入した土地ということです。新緑に覆われ清々しい場所でした。

「いすみ環境と文化のさと」の展示模型では,丘のような山がひだ状に田畑の拡がる平地に入り組んでいることが分かります。

敷地に隣接する「いすみ環境と文化のさと」の取組みと上手く連携したり,

二地域居住や自給自足的な暮らし方をヒントに卒業設計のコンセプトを決める予定です。

恒例となりました埼玉建築士会青年部メンバーと戸田市空き家改修の打合せ。

I邸の敷地を見学し,あらためて広大な場所にある母屋と蔵,庭を眺めていろいろ考えました。

庭には市の指定樹木シイノキが立派に生長しています。

私有地に公的な位置づけの樹木があることは不思議な魅力ですね。

隣地の駐車場との敷地境界杭もありましたが,領域が曖昧なところも面白い敷地です。

来月にはまた実測調査の予定です。

今年も遅ればせながら戸田研究室の畑に夏野菜(きゅうり・トマト・ピーマン等)と朝顔を植えました。

数人の学生メンバーが土を耕し,苗や種を植えて交代で水やりを行っています。

学生ともども日々の生長を楽しみに,一か月後位にはなんとか実ることを祈ります。